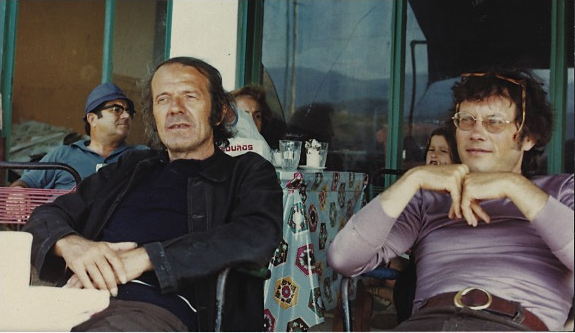

Ritratto d’autore del rivoluzionario: lo schizofrenico guattariano

3.8. - Parte XXVIII -

Tratto da «Moneta, rivoluzione e filosofia dell'avvenire. Nietzsche e la politica accelerazionista in Deleuze, Foucault, Guattari, Klossowski» (Rizosfera/OCFP, 2016)

.............................................................................................

.............................................................................................

Lo scenario rivoluzionario tratteggiato da Deleuze e Guattari esclude qualsiasi classe di riferimento, qualsiasi organizzazione già sul terreno di lotta, qualsiasi macchina da guerra già esistente. Chi è allora il rivoluzionario dell’Anti-Edipo? A chi è rivolta l’opera? Le fisionomie dell’agente sovversivo sono tracciate a più riprese, sia da Guattari che da Deleuze, ma appartengono a due piani differenti, forse inconciliabili; e comunque l’intera opera anedipica è un sostanziale laboratorio sperimentale nel quale gli autori cercano di accordare le due tipologie di sediziosi che appartengono in realtà alle due dimensioni differenti dei loro universi concettuali. Nell’intervista rilasciata dal solo Guattari a Arno Munster per la «Neue Zeitung» nel 1972 - Colloquio a proposito di «L’anti-Edipo» - sul tema dell’«identificazione tra analista, malato e militante», lo psicanalista parigino risponde: “Prima di tutto non si è mai detto: identificazione dell’analista con lo schizofrenico. Si dice che l’analista, come il militante e lo scrittore, come chiunque, sono più o meno impegnati in un processo schizo e si distingue sempre il processo schizo dalla schizofrenico da manicomio, il cui processo schizo, appunto, è bloccato o gira a vuoto. Noi non diciamo che il rivoluzionario deve identificarsi con i pazzi che girano a vuoto, ma che essi devono far andare avanti le proprie azioni nel modo del processo schizo” (MD, 59). Secondo Guattari i «processi schizo» investono più figure già determinate e formalizzate prima del processo che le vedono coinvolte: il rivoluzionario, il capitalista, il militante, il borghese, lo scrittore, l’analista, lo schizofrenico internato etc. La preminenza è dunque data alla gradualità e alla progressione della costruzione del piano che tutto ammanta e travolge: per Guattari è il «piano dell’organizzazione». Un piano che “concerne contemporaneamente lo sviluppo delle forme e la formazione dei soggetti. Esso è quindi, quanto si vuole, strutturale e genetico” (C, 93-94). Seguiamo dunque il piano genetico-strutturale di Guattari, privilegiando sempre il punto di vista dei «processi da accelerare» e delle «vie rivoluzionarie» da intraprendere: “Lo schizofrenico è un tipo che per una ragione o per l’altra è entrato in connessione con un flusso del desiderio che minaccia l’ordine sociale. Subito questo interviene per far finire tutto ciò. Si tratta dell’energia libidinale, nel suo processo di deterritorializzazione, non dell’arresto di questo processo” (MD, 60). Lo schizofrenico guattariano è dunque un soggetto lontano dalla dimensione sociale del malato e del pazzo; esso si forma solamente al momento di una «connessione», cioè di un contatto, un urto, una collisione-investimento con un «processo desiderante», individuale o collettivo, nel cui centro propulsore insiste una «energia libidinale»; il soggetto schizofrenico nel suo sganciarsi dai territori di sicurezza e fondazione nel quale è ancorato come soggetto formato, si trasforma e intraprende un percorso di metamorfosi, di de-soggettivazione e allo stesso tempo di neo-soggettivazione, che lo porta ad essere un «tipo» particolare di soggetto: un soggetto open code, nel quale sussistono brandelli precedenti di soggettività - il medico, il borghese, il proletario, il maschio, l’eterosessuale, il bianco, il sano, l’umano - a cui si vanno ad aggiungere - come arricchimento - nuovi estratti di soggettività - l’omosessuale, il femminile, il trans-genere, il malato, il pazzo, l’analista, il sedizioso. Un Oberdada ermafrodito con una coscienza politica. E’ questo soggetto «open code» che deve accelerare il processo di decodificazione della propria forma, della propria comunità e, per finire, della società a cui appartiene come vivente per aprire una nuova via rivoluzionaria che non potrà essere una copia delle rivoluzione del passato, già fallite. Seguiamo ancora Guattari in ciò che afferma nella stessa intervista: “L’analista, come il militante, deve muoversi con il processo e non mettersi al servizio della repressione sociale edipicizzante, dicendo per esempio: «Tutto ciò avviene perché hai una tendenza omosessuale anormale» (così si pretende d’interpretare il delirio del Presidente Schreber). O: «E’ perché in te la pulsione di morte non è fusa con l’Eros». La schizo-analisi si congiunge alla lotta rivoluzionaria in quanto si sforza al contrario di liberare i flussi, di far saltare i catenacci, le assiomatiche del capitalismo, le sovracodificazioni del Super-io, le territorialità primitive ricostruite artificialmente, ecc. Il lavoro dell’analista, del rivoluzionario, dell’artista, si uniscono per il fatto che hanno sempre da far saltare i sistemi che reificano il desiderio, che alienano il soggetto nella gerarchia famigliare e sociale ( sono un uomo, sono una donna, sono figlio, sono fratello ecc.)... Appena si dice «sono qualcosa» il desiderio è già strangolato” (MD, 60). Ecco chi è, secondo Guattari, il soggetto desiderante, lo schizofrenico inteso come agente sovversivo: un’entità accelerata allineata ai processi rivoluzionari ai quali aderisce nello stato metastabile di «deformazione permanente». Non esiste quindi un rivoluzionario ideal-tipico, lo «schizo», ma sempre e solo connessioni individuali e di gruppo in processi schizorivoluzionari. Servono processi rivoluzionari sperimentali, non soggetti rivoluzionari confezionati dall’ideologia. Coerentemente a queste assunzioni, Guattari, si esprime a favore di un “riformismo permanente dell’organizzazione rivoluzionaria. Servono più dei fallimenti ripetuti o dei risultati insignificanti che una passività ebete davanti ai meccanismi di recupero” (MD, 61).

( SEGUE QUI )

( SEGUE QUI )