We live in an information society in which data has become a commodity; we offer Data Mining from a Post-Marxist Perspective (We're sorry about the visual noise but we're in our Metal Box In Dub era).

Visualizzazione post con etichetta Emile Durkheim. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta Emile Durkheim. Mostra tutti i post

domenica 12 maggio 2013

Maurizio Lazzarato - Invention et Travail dans la coopération entre cerveaux @ Freeuniversity.net/CLASS COMPOSITION IN COGNITIVE CAPITALISM @ University of Paris 1, Panthéon-Sorbonne - February 2002

Invention et Travail dans la coopération entre cerveaux

by Maurizio Lazzarato - Read more

La philosophie de la différence constitue sûrement la meilleure boîte à outils pour interroger les transformations du capitalisme contemporain. Elle a connu, en France, un long cheminement, le plus souvent minoritaire, dont l'aboutissement, le plus récent, est l'œuvre de Deleuze et Guattari. Une première actualisation de cette philosophie s'est produite à l'orée du vingtième siècle avec le travail de Bergson, en même temps que Gabriel Tarde mettait à l'épreuve la puissance heuristique des concepts de "différence" et de "répétition", dans le domaine des sciences sociales. Celui-ci est un des rares auteurs de cette tradition à s'être risqué à faire fonctionner une ontologie de la force, du désir et de la sympathie pour rendre intelligible le phénomène économique et plus généralement social. Même la renaissance de la philosophie de la différence qui s'est affirmée autour de 1968 s'est confrontée à l'économie politique avec beaucoup de prudence. Le terrain était occupé par le marxisme dont le dépassement posait à la fois de redoutables problèmes politiques et théoriques. Foucault a "contourné" le problème, en l'élargissant. S'il a privilégié l'action de la multiplicité des forces sociales à la dialectique capital-travail, en renouvelant la question du pouvoir et du sujet, il a reproduit la séparation entre "exploitation" et "domination". Deleuze et Guattari ont développé une ontologie radicalement immanente de la "production" de l'être sur la base de l'action des puissances de différenciation et de répétition du temps, mais sans porter cette nouvelle image de la pensée directement sur le terrain économique. Il est donc peut-être intéressant et utile de revenir à Tarde qui a posé les fondements d'une façon de lire du "phénomène économique à partir du "système de la différence". Tarde fait du pouvoir de création des hommes lorsqu'ils co-produisent en composant leurs différences selon une logique immanente à leur coopération sympathique, la clef de voûte de sa "psychologie économique". Au lieu de partir de l'assujettissement des forces sociales à la division capitaliste du travail, la Psychologie économique suppose leur coopération autonome et indépendante et leur puissance de création, comme préalable à la fois ontologique et historique à la "valorisation" économique et à la division du travail. Contrairement aux sociologues, il ne se pose pas la question : "Comment la société est-elle possible ?". Il ne se confronte pas non plus avec le problème fondamental de l’économie politique : comment l’équilibre est-il possible ? Ces interrogations, en effet, ne constituent qu’un renouvellement du problème hobbesien de la définition des conditions de possibilité de l'ordre. Tarde s’interroge au contraire sur les conditions permettant la production du nouveau, non pas comme un effet de mode, mais comme l'émergence de nouvelles relations sociales, économiques et esthétiques. Pour Tarde, à la différence de l'économie politique et du marxisme, la source de la richesse ne réside ni dans la terre, ni dans le travail, ni dans le capital, ni dans l'utilité, mais dans l'"invention" et l'"association". Il revisite les catégories de l’économie politique à l'aune de la "différence" et de la "répétition" en distinguant à l'intérieur du concept de travail, entre l'activité de reproduction et de répétition et l'activité de création et d'innovation ; à l'intérieur du concept de capital entre "capital-matériel" et "capital-invention" ; à l'intérieur de la consommation entre consommation passive, simple répétition, et consommation active, invention de nouvelles normes de consommation ; à l'intérieur des besoins entre "besoins organiques" et "besoins spéciaux". Parmi ces derniers, le "besoin de connaître" et la "curiosité" promettent les plus grands débouchés au "progrès économique de l'humanité". Plutôt qu'à une "critique", la théorie de Tarde renvoie à la construction positive d'une théorie générale de la création et de la constitution des valeurs, dont la valeur économique dépend. La production et la reproduction des valeurs s'enracinent dans une activité multiforme de l'esprit (ou âme ou mémoire) que les sciences sociales ont tendance à séparer et à opposer. Tarde, au contraire, veut intégrer la "valeur-utilité" (l'activité économique), la "valeur-vérité" (l'activité de connaissance), la "valeur-beauté" (l'activité esthétique) dans une nouvelle science sociale "de manière à pouvoir les embrasser toutes ensemble dans une même théorie de la valeur". Pour mener à bien ce programme "il faudrait nécessairement faire subir au plan sur lequel la théorie des richesses a été édifiée ou échafaudée jusqu'ici un complet remaniement" [1] et faire ainsi sortir l'économie politique de son "isolement splendide, majestueux et décevant". Sa Psychologie économique s'inscrit à l'intérieur d'un débat qui, de Simmel à Saussure, de nouvelles directions prises par la science (notamment en physique) à la sociologie de Durkheim, de l'économie néoclassique à Nietzsche, a comme enjeu, pour utiliser les mots de ce dernier, la définition de la "valeur de la valeur". Immédiatement après la mort de Marx se produit une rupture radicale dans la façon de concevoir la généalogie et la constitution des valeurs. La philosophie de la différence me semble détenir une clef de lecture de cette rupture qui n'a pas encore été complètement exploitée.

La coopération entre cerveaux.

La Psychologie économique tardienne implique une nouvelle qualification des forces sociales, de leurs formes de coopération et de coordination qui questionne directement le concept de "division du travail". À la fin du XIXème siècle s'engage un débat très vif en sociologie autour du concept de coopération qui vise à dépasser les limites de sa définition strictement économique établie par l'économie politique, en le revisitant du point de vue de la généalogie et de la constitution des valeurs en général et non exclusivement du point de vue de la "valeur économique". D'après Durkheim dans les sociétés industrielles l'"harmonie sociale" dérive essentiellement de la division du travail. Mais l'erreur de l'économie politique est de concevoir cette dernière comme une "coopération" qui se produit "automatiquement", par "cela seul que chacun produit selon ses intérêts propres",[2] sans l'intervention ni du droit, ni de la représentation. La critique de Spencer tout en conservant le fondement économique de la coopération ("le type de relation sociale serait la relation économique" [3]), introduit la métaphore du biologique et de l'organisme pour expliquer sa généalogie et son mode d'évolution. Si Durkheim critique à la fois la conception économique et organique de la coopération à partir du "droit" et des "représentations sociales", Tarde la critique du point de vue de sa "psychologie" de l'esprit. Le fondement de la coopération des sociétés modernes ne réside ni dans le travail, ni dans le capital, ni dans l'utilité, mais dans l'activité de l'esprit, âme ou mémoire, origine de l'action volontaire (désir), intellectuelle (croyance) et affective (sentir). Le "fait social primitif" est qualifié de rapport entre cerveaux et la coopération de rencontre inter-cérébrale. L'"harmonie sociale", sous ces formes économiques, sociales et politiques est dès lors explicable par les puissances d'affection, de différentiation et d'imitation des "cerveaux assemblés". Tarde a mené une longue bataille contre le "darwinisme social" et l'appréhension du phénomène économique et plus généralement social, par les métaphores du biologique et de l'organique. Ce n'est pas la société qui ressemble à un organisme, mais le contraire. "Toute chose est une société, tout phénomène est un fait social" selon le mot d'ordre théorique de Monadologie et sociologie. L'analogie de l'organisme, pour expliquer les lois d'évolution sociales, vaut seulement pour les sociétés où règne l'esclavage. Dans ce cas, les esclaves jouent le rôle des organes corporels à l'"égard du cerveau de l'être supérieur qui vit pour penser et ne pense pas pour vivre, et qui emploie ou use sa vigueur physique au profit exclusif de sa force intellectuelle." [4]. Dans les sociétés aristocratiques, l'individu joue effectivement le rôle d'un "simple organe ou d'une simple cellule, et la subordination hiérarchique des fonctions est complète" [5], ce qui pousse l'individu à "s'immoler au bien public". Les sociétés modernes, par contre, ne peuvent être décrites à travers l'analogie à l'organisme que si on les compare à "cet organe singulier qui se nomme cerveau". La hiérarchie des fonctions corporelles et des fonctions intellectuelles n'explique pas la dynamique de la société moderne, puisque c'est dans son ensemble qu'elle devient "un grand cerveau collectif dont les petits cerveaux individuels sont les cellules." [6] Pour Tarde, le fonctionnement de la société est assimilable au fonctionnement du cerveau, d'un cerveau social. Les sociétés, à mesure qu'elles se civilisent, se "désorganisent" car elles perdent à la fois leur "solidarité mécanique" et leur "solidarité organique". Elles défont leurs codes religieux, moraux, politiques en même temps qu'elles complexifient les désirs et les croyances des individus. Dès lors, ce n'est plus à un organisme ni même à un "organe exceptionnel qu'il convient de les comparer, mais à une sorte de "mécanisme psychologique supérieur" [7]. La métaphore du cerveau s'entend ainsi : la société est un automate cognitif où les fonctions et les hiérarchies s'affranchissent, de plus en plus, de la nécessité biologique, économique et même sociale (dans le sens durkheimien de la transcendance du social sur les actions des individus). "Le cerveau, en effet, quoique supérieur aux autres organes, se signale entre tous par l'homogénéité relative de sa composition, et, malgré ses plis, malgré les cantonnements plus au moins précis de ses diverses fonctions dans chacun de ses lobes, par la ressemblance de ses innombrables éléments, comme le prouvent la rapidité, la facilité de leurs échanges de communication, et leur aptitude, ce me semble, à se remplacer mutuellement." [8] L'égalité et l'uniformité des éléments qui constituent le cerveau, leur relative indifférence fonctionnelle, est condition d'une singularisation plus riche et variée des événements qui l'affectent et des pensées qu'il produit. La fonction en s'affranchissant de l'organe assume une nouvelle plasticité et une nouvelle mobilité, soit la condition d'une invention plus "libre". Le cerveau, corps déterritorialisé, rend cet affranchissement possible. La coopération non organique ouvre la possibilité d'"une harmonisation supérieure", et explique la tendance à l'égalité à laquelle s'opposerait une différentiation organique. L'indifférence fonctionnelle des travaux et des travailleurs que les économistes et Marx lisent comme le résultat de la division du travail et de la force d'"abstraction" du capital est, en réalité, une puissance de déterritorialisation qui déborde la relation capitaliste. Le "general intellect" [9] n'est pas le fruit de l'histoire naturelle du capital, mais déjà, ontologiquement contenu, dans l'émancipation de la division "organique" de sociétés aristocratiques-traditionnelles. Chez Durkheim, on peut trouver une théorie de l'"affranchissement de la fonction de l'organisme" qui recoupe l'argumentation de Tarde sur plusieurs points. Dans De la division du travail social, publié deux ans avant la Logique sociale (1893), nous pouvons lire : "Le progrès aurait donc pour effet de détacher de plus en plus, sans l'en séparer toute fois, la fonction de l'organe, la vie de la matière, de la spiritualiser par conséquent, de la rendre plus souple, plus libre, en la rendant complexe." [10] La métaphore utilisée par Durkheim est celle du cerveau, car les éléments qui constituent les sociétés modernes sont caractérisés par l'"indifférence fonctionnelle" des "fonctions cérébrale". Mais alors pourquoi proposer la "solidarité organique" comme modalité d'organisation de la société ? Parce qu'elle exprime le projet politique de la sociologie durkheimienne : contenir la "désorganisation" des sociétés et l'aplatissement des hiérarchies, résultat de leur "hyperspiritualisation" [11], par un nouvel organisme en reterritorialisant la liberté et la souplesse des "fonctions cérébrales" sur un nouveau "corps social". "C'est tout un systèmes d'organes nécessaires au fonctionnement normal de la vie en commun qui nous fait défaut." [12] Dans la préface à la deuxième édition de la Division du travail social le projet d'une nouvelle solidarité organique prévoit la constitution de "groupes secondaires" entre les individus et l'État, qu'il faut littéralement comprendre comme des nouvelles "corporations" des nouveaux "groupes professionnels". La solidarité organique est le projet de constitution d'une "forte organisation corporative", la construction d'un nouvel organisme politique, la "République", qui est une force d'intégration plus vaste et efficace de la simple division du travail, adéquate à la "hyper-spiritualisation", de la société comprise comme cerveau social. Durkheim décrit l'action sociale par les modalités de la "lutte pour la vie" [13], c'est-à-dire à par une sorte de darwinisme social, ou par l'action du "nombre", du "volume" et de la "densité sociale" [14], c'est-à-dire par une action "mécanique" qui nous conduit, malgré l'émancipation des forces sociales de la division selon les fonctions corporelles et intellectuelles, à une conception "organique" de la "solidarité". Tarde, au contraire, critique la division du travail des économistes à travers les dynamiques de l'invention (différence) et de l'imitation (répétition) en tant que puissance de la coopération des "cerveaux assemblés", en tant que puissance du temps.

Création et reproduction.

D'après Tarde, la science économique n'est pas, comme affirment les marxistes et les économistes, une théorie de la "production", mais de la "reproduction", puisqu'elle neutralise la force-invention en la subordonnant à la division du travail. Adam Smith fait de l'invention un "fleuve dérivé" de la division du travail et de l'habileté des ouvriers. Mais, sans invention, il n'y aurait ni travail divisé ni travail indivis, commente Tarde. Karl Marx affirme que dans le processus de production spécifiquement capitaliste la principale force productive réside dans la science. Mais il est inutile de chercher chez lui, un "mode de production" de cette dernière, ou plus généralement un mode de production de la connaissance. Même Schumpeter qui fait de l'innovation le moteur de l'accumulation et du développement exclut catégoriquement que l'invention, en tant que telle, puisse être l'objet de la science économique. Elle est toujours disponible dans la société. L'entrepreneur se limite à l'appliquer à l'économie, en innovant. Pour les néoclassiques, sur la base d'une tout autre théorie de la valeur, la science reste aussi en dehors de la sphère économique. La science économique, jusque pratiquement à fin du XX siècle, considère l'invention et la science, comme des externalités. Mais si on veut déjouer l'action des êtres transcendants, tels que le Marché, le Capital ou l'Entrepreneur il faut partir précisément de ce que l'économie politique et sa critique supposent sans l'expliquer : le pouvoir de création des hommes et la coopération inter-cérébrale qui le rend possible. La séparation entre invention et reproduction établie par Tarde, ne recoupe pas la division entre "travail intellectuel" et "travail manuel", dont Marx fait le fondement de toute division sociale du travail. D'une part, cette distinction n'est pas pertinente puisqu'il peut y avoir invention et répétition dans l'un comme dans l'autre. D'autre part, l'activité de création ne peut pas être réduite au travail cognitif, symbolique, intellectuel ou immatériel. Elle n'est pas une simple manipulation des symboles, ni exclusivement activité langagière ou cognitive, comme le récitent les théories contemporaines. La forme générale de l'activité, ce que Tarde appelle indifféremment "travail inter-cérébral" et "travail social", repose sur l'action multiforme de l'âme, esprit ou mémoire : volonté, connaissance, affects. D'abord les cerveaux agissent les uns sur les autres par les désirs, les croyances et les affects. Dans la production cognitive, linguistique, symbolique agissent des forces pré-cognitives, pré-linguistiques, pré-symboliques qui opèrent comme des forces d'association et de disjonction, d'attraction et de dispersion, de constitution et de dissipation d'agencements diversifiés. Dans la manière des modernes de concevoir l'activité de l'esprit, âme ou mémoire, il y a une réduction "intellectualiste" qui ne prend pas en compte la "sommes d'actes de foi", la "sommes d'actes de désirs" et la somme d'"impressions" affectives que chaque production intellectuelle, linguistique et symbolique supposent et qui constituent le "ferment caché" de la création. Tarde, en faisant de la "production des connaissances" la véritable "production" des sociétés modernes, affirme l'autonomie, l'indépendance et la puissance constitutive des cerveaux assemblés et non la primauté du travail intellectuel sur le travail manuel. La théorie de connaissances déplace les oppositions de fonctions intellectuelles et des fonctions manuelles, en enseignant la façon de saisir et de distinguer dans toute manière d'agir et dans toute manière de faire, la création et la coopération, de la reproduction et de l'imitation. Du point de vue socio-économique, la production des connaissances déborde largement sa réduction contemporaine à activité cognitive, intellectuelle ou linguistique, puisque si elle comprend la science et les langues, elle est aussi production de l'opinion publique, production de la "confiance" et de la "sécurité", de l'"information" et, plus en général, elle comprend la puissance d'institutionalisation et la puissance de de-institutionalisation du social. Ces types de "productions", auxquelles Tarde invite les économistes et les socialistes à s'intéresser, avec la même application qu'ils emploient à étudier la production la "valeur vénale", constituent autant des imputs des analyses les plus intéressantes et pertinentes du capitalisme contemporain. La production de confiance et de la sécurité sont au centre des paradigmes de la "société du risque" [15]. ou de la société "assurentielle" [16] La production d'information, de la théorie mathématique de Shannon à la culture cyber, a donnée lieu à une bibliographie infinie sur la société de communication. La production de la science et du savoir en général, sont les domaines d'où partent les théories du "capitalisme cognitif" ou du "travail immatériel". [17] Si nous ajoutons, ce que Tarde appelle la production artistique, la production de la "sensibilité" et des "plaisirs collectif, et que la sociologie contemporaine définit comme "capitalisme culturel" [18], nous avons une idée de ce que Tarde entend par théories des connaissances. Le mérite de ce dernier est de donner à ses théories qui risquent de jamais se rencontrer, un cadre ontologique qui les fait communiquer entre elles et une théorie de la coopération entre cerveaux et les forces du cerveau qui les expliquent. A une "théorie des richesses" il est nécessaire donc d'intégrer une "théorie des connaissances" et une "théorie des arts", sous peine d'une vision tronquée de la "richesse" et de la production.

La production des connaissances.

Les connaissances se soustraient à la logique de la rareté et de la mesure économique pour deux raisons fondamentales. Premièrement elles sont les "produits" d'une coopération qui est indépendante et autonome de la division du travail. L'agencement collectif linguistique, la communauté des savants, des "sentants", l'Opinion publique, sont, ontologiquement et historiquement, les résultats de l'action de cerveaux assemblés et non de la socialisation de l'entreprise et du marché. Langage, art, science, opinion publique, affects, présupposent un "agir ensemble" qui ne peut pas être décrit par la logique de la production "matérielle" et une forme de "coordination" qui ne peut pas se réduire au marché. Langage, art, science, opinion publique, affects sont des bien "collectifs", "indivisibles" et "infinis" et par conséquent leur mesure ne peut être déterminée que de façon immanente à un agir ensemble qui, comme nous savons, déjoue l'alternative de l'individuel et du collectif. Deuxièmement l'action de la coopération intercérébrale opère à partir du principe de la création et non de la reproduction. Dans ces genres de "production" agit de façon prépondérante une "inconnue essentielle", inconnaissable même à une intelligence infinie, suggère Tarde, qui la rend imprédictible. Dans la production linguistique, savante, sentante, médiatique, affective, l'invention et la production du nouveau qualifient l'ensemble du processus, tandis que dans la production matérielle c'est l'activité de reproduction qui joue ce rôle. Dans le travail de l'"usine à épingle" nous connaissons d'avance pratiquement tout : ce qu'il faut produire, comment les produire, la quantité de la production etc. La nouvelle valeur est déjà contenue, ontologiquement, dans les conditions de la production (parmi lesquelles il y a l'invention comme quelque chose de connu, donné). Dans ce que Marx et les économistes appellent "production", la nouvelle valeur est commensurable aux conditions de sa fabrication et le temps de travail peut mesurer l'une et les autres, parce que, en réalité, comme affirme Tarde, il s'agit d'une "reproduction". Ici, l'"incertitude" est celle du marché. Dans la production linguistique, savante, médiatique, artistique, sociale la création du nouveau est ontologiquement incommensurable aux conditions de sa production. L'"incertitude" ici est celle de la "production" même. En Somme, la Psychologie économique est une théorie de la création et de la constitution des valeurs, tandis que l'économie et le marxisme sont des théories de la mesure de la valeur.

L'idéologie du travail et l'économie politique.

Les économistes et les socialistes opèrent un qui pro quo théorique et politique, en identifiant la division du travail avec la coopération entre cerveaux. En réalité, cette dernière n'est que partiellement contenue dans la première et toujours selon une logique réduite et mutilée. Ainsi le concept d'activité économique est radicalement différent si vous l'appréhendez sur la base de la division du travail, dont la célèbre usine à épingles constitue le paradigme, ou si vous l'appréhendez sur la base de la coopération entre cerveaux. Dans le premier cas, l'activité est déjà prise dans les dualismes du "productif" et de l'"improductif", de l'"intellectuel" et du manuel", du "travail vivant" et du "travail mort", de la science et de la technique, de l'invention et de l'innovation, puisqu'elle est déjà assujettie au Capital. Pour expliquer la nature et la "productivité" de l'activité économique, il faut la placer dans le spectre des activités immanentes à la coopération entre cerveaux. Ces dernières s'étalent de l'activité de l'automate à celle du génie. La force qui s'y exprime est celle de la mémoire, source de l'action motrice, de l'action intellectuelle et de l'action affectives. Sa généalogie est "utilitariste", comme dirait Bergson, puisqu'elle n'a besoin que de la matière, du corps et de sa puissance d'action pour se déployer. Sa finalité n'est ni contemplative, ni cognitive, ni informationnelle. La mémoire (ou esprit, ou âme) exprime notre puissance d'agir sur le monde et son "travail" est d'abord celui de l'"attention". L'introduction de la mémoire dans l'explication du phénomène économique permet à Tarde de saisir les différences entre les activités sociales (de l'ouvrier à l'artiste en passant pour le travail des médias) sur la base de l'activation ou de la neutralisation de la force-invention des indivudus et de leur coopération. L'ouvrier, comme l'artiste, possède une "machine interne" (ou esprit ou mémoire) qui agence action motrice, affective et intellectuelle, mais selon un degré de virtualité et d'indétermination et selon une "intensité" d'engagement de l'attention, différents. On peut donc concevoir le "travail" de l'usine à épingle, non pas comme la forme générale de l'activité de la modernité, mais plutôt comme la réduction de l'activité de l'âme, esprit ou mémoire à un agencement sensori-moteur ; comme la volonté de soustraire toute virtualité, toute créativité à l'homme en concevant son activité comme un simple automatisme. Volonté que le taylorisme poussera à bout. L'usine à épingle exprime bien une puissance "productive", mais cette puissance est celle de la reproduction, de la répétition. Dans la théorie de Tarde, la production du monde se fait par l'agencement de la différence et de la répétition. Chacune participe à la production des "quantités sociales", mais selon des modalités différentes qu'il s'agit, au contraire de ce que fait l'économie politique, de définir. Avec la philosophie de la différence tardienne le travail de l'ouvrier et celui de l'artiste ressortissent à l'agencement des mêmes forces, celles de la mémoire corporelle et de la mémoire spirituelle, tandis que avec l'économie politique et le marxisme, il est pratiquement impossible de passer de l'un à l'autre. Et la raison en est très simple. La théorie de la valeur-travail est une ontologie des forces subjectives assujetties à la division du travail par le machinisme, dont le paradigme est, encore une fois, inscrit dans l'usine à épingle. La théorie des forces psychologiques est, au contraire, une ontologie de leur expression et composition immanente, disponible à tous les dispositifs machiniques possibles.

Corps et esprit, organique et inorganique.

Au centre de la théorie de Tarde, il y a bien la nécessité de penser la place de la subjectivité dans le monde, à la manière de Kant, mais, contre ses a priori transcendantaux et sans séparer le corps de l'esprit, la volonté de la connaissance, l'apparence de l'existence. Dans la coopération inter-cérébrale, on passe par des graduations infinitésimales et infinies de l'automate au génie, de l'activité sensori-motrice à l'activité intellectuelle et affective, tandis que dans l'usine à épingle tout fonctionne par dualismes. C'est par l'affectabilité, par le "sentir pur", fond commun des désirs et de croyances, que Tarde décrit à la fois la différence de nature et de degré entre l'activité de création et de reproduction. Entre l'automate et le génie c'est l'"infini" qui sert d'intermédiaire. À travers l'"infini", le génie peut être considéré l'extrême limite de la variation de l'automate, l'esprit l'extrême limite de la variation du corps, l'organique de l'inorganique. Tarde trace ainsi des nouvelles continuités et discontinuités entre l'humain et la machine, entre le corps et l'esprit, entre l'organique et l'inorganique. L'ontologie tardienne est une ontologie de la relation inter-cérébrale qui, demeurant immanente aux termes qui l'ont produite, est la source de leurs variations et de leurs métamorphoses. La multiplicité des relations motrices, affectives et intellectuelles produit, par leur rencontre, par leur croisement, les corps et les esprits, l'homme et la machine, l'organique et l'organique et elle constitue la source de leur "surprenantes" métamorphoses. La relation inter-cérébrale manifeste ainsi l'"infini de monstruosités" qui constitue le fonds de tout être.

La science et l'Opinion publique comme paradigmes.

Ce modèle de la coopération Tarde ne le trouve pas dans l'usine à épingles, mais dans la Science. L'étonnante actualité de Tarde réside précisément dans le fait d'avoir identifié comme spécificité de la modernité la production des connaissances. Ce qui ne signifie pas que cette dernière soit réductible à la production scientifique, puisque production des connaissances signifie, à proprement parler, théorie de la création. La science, "ce monument de l'humanité", sert à Tarde, pour analyser et voir fonctionner, comme dans un laboratoire, l'invention et l'imitation comme force de constitution des habitudes et des coutumes. C'est toujours dans la science que l'on voit, "en pleine lumière", comment "les réalités sociales se sont faites" en partant d'"une poussière des petites découvertes" qui rayonnent "à grand peine dans une étroite sphère à travers les contradictions", jusqu'à ce que, en se répandant, elles soient devenues des "lois" qui s'imposent à l'individu, "quelquefois par contrainte, le plus souvent par persuasion, par suggestion". Dans la science, la constitution des valeurs ne se produit pas par un mécanisme impersonnel et automatique comme le supposent toutes les théories économiques de la valeur, mais par la communauté des savants, par l'opinion publique des hommes qui participent à son élaboration. Selon Tarde, une invention (scientifique ou non) qui n'est pas imitée n'existe pas socialement. Pour qu'une invention soit imitée, il faut qu'elle capture l'attention, qu'elle exerce sa force d'"attraction mentale" sur les autres cerveaux ; il faut qu'elle mobilise leurs "désirs" et leur "croyances" par un processus de communication sociale. Elle doit donc s'opposer, s'adapter, se confronter aux habitudes, aux coutumes et à la "tradition" établies. L'actualisation d'une "différence psychologique" (invention) en "quantité sociale" ("une grammaire, un code, une théologie")ne découle pas seulement de la puissance événementielle qu'elle représente, mais aussi de sa capacité de répondre ou de susciter des attentes dans la communauté. "Mais, s'il est évident que la science s'est construite ainsi, il n'est pas moins certain que la construction d'un dogme, d'un corps de droit, d'un régime économique, s'est opérée pareillement." [19] Tarde en déduit une thématique qui traverse toute son œuvre : la puissance constitutive du public. La méconnaissance par l'économie politique et le marxisme de la fonction économique du public et de l'opinion publique est une conséquence directe de l'exclusion de la croyance parmi les éléments constitutifs de la valeur. Ici la production du nouveau montre encore plus clairement que sa constitution sociale, c'est-à-dire son accueil et sa réception par le public, est liée à un accord/lutte entre au moins "deux opinions". Ce processus d'assentiment n'est pas seulement psychologique, mais aussi sociologique puisqu'il se fait et il détermine une nouvelle circulation, une nouvelle communication entre cerveaux. Tarde ne cessera d'insister sur le fait que l'invention n'est pas seulement différence, mais aussi répétition, diffusion, force capable de mobiliser des désirs et des croyances, de déterminer les nouvelles conditions de composition, d'agencement des forces psychologiques par le "consensus" ou par l'imposition unilatérale. L'affirmation d'une invention est donc aussi question d'opinion publique, d'appropriation unilatérale ou réciproque des autres cerveaux. Dans la théorie de Tarde, la séparation entre "science" et "opinion" n'est pas infranchissable. Le public, "groupe social de l'avenir", ne se substitue pas aux segmentations de classes et de groups, mais en agissant sur l'espace lisse de la coopération entre cerveaux, il le rend plus mobiles, il les fait variables et réversibles, sources de création. La Psychologie économique est, à ma connaissance, la première théorie de la production des valeurs qui intègre les médias comme son dispositif fondamental. Tirant toutes les conséquences de sa conception de la production comme "production de connaissances" fondée sur le cerveau-mémoire, Tarde repose la question de la propriété. Sa philosophie, comme celle de l'individualisme possessif, est une philosophie de l'appropriation. Mais ce que signifie "avoir" lorsque ce dont on doit s'approprier n'est pas la "terre", comme dans l'individualisme possessif, mais la connaissance ? Que signifie "avoir" lorsque l'action d'appropriation ne s'exprime pas par le travail des "mains", mais par l'activité du cerveau ? La production des connaissances, à la différence du travail et de l'utilité, ne fonctionne pas selon le principe de la rareté, puisque la mémoire, esprit ou âme, par sa capacité de "donner et de retenir à la fois", peut transmettre des connaissances, des affections et des sensations sans s'en dépouiller. La logique de la mémoire est celle du "rayonnement mutuel" et non de l'appropriation exclusive.

Le dispositif transcendantal dans le marxisme.

Dans la Psychologie économique, Marx est l"'économiste" le plus cité. Selon Tarde, l'argumentation de l'auteur du Capital est contradictoire : d'une part, le grand mérite de Marx est d'introduire le "côté subjectif", le point de vue des forces sociales (les ouvriers), dans la science économique. D'autre part, ce principe d'hétérogénéité est neutralisé par le fonctionnement de "loi de la valeur" et sa mesure, le "temps de travail". Cette ambiguïté court tout au long de l'œuvre marxienne. Le chapitre sur la coopération du premier livre du Capital est considéré par Tarde comme un très "bon" exemple de ce qu'il appelle action inter-psychologique ou inter-cérébrale. Tarde utilise la constitution des ouvriers en "opinion publique" (en syndicat) pour démontrer que les prix ne sont pas déterminés de manière objective et impersonnelle par le marché comme le suppose l'économie classique, ou par le "commissaire-priseur" walrasien. Dans la définition du salaire rentrent des considérations éthiques fondées sur la "croyance". Le "prix" est celui que les ouvriers et la société croient le plus "juste". Le point de vue subjectif en "dégelant" les lois objectives et prédéterminées de l'économie politique ouvre à une conception "psychologique" des lois économiques. Mais dans le deuxième livre du Capital, lorsque Marx décrit la généralité du fonctionnement du système capitaliste à travers les "schémas de reproduction", les actions inter-cérébrales, la coopération entre cerveaux sont inexorablement subordonnées à la dynamique de la reproduction du Capital. L'autonomie et l'indépendance qui définissent la nature de toute force sont enfermées dans la logique de la valorisation capitaliste. Il est bien vrai, affirme Tarde, qu'à la différence de l'économie politique les schémas de reproduction marxiens ne visent pas à établir les conditions d'équilibre du système. Mais même ainsi compris les schémas de reproduction montrent uniquement les métamorphoses du Capital. Et pourtant chaque force contient en soi un principe de variation et de métamorphose ; chaque force est animée par la logique de l'avoir et tend non seulement à se conserver, mais à augmenter et à étendre sa puissance. Pourquoi seulement le capital-argent tournerait de façon qu'à chaque tour, sa puissance augmente ? L'"autovalorisation", la ""création destructrice" ne sont pas des modalités d'action exclusive du Capital. Précisément ici, où les schémas de reproduction du capital rencontrent la reproduction de la société, la multiplicité des volontés, des connaissances et des sensations s'expriment, en débordant la dialectique du "drame unique" capital-travail. Selon Tarde, dans le marxisme, le principe transcendantal opère aussi du point de vue politique : l'exclusion de la "sympathie" et de l'"amour", fortement présents dans le socialisme "utopique", n'est pas un gage de "scientificité", mais un handicap pour penser une théorie de l'organisation politique. Sur quoi fonder la communauté politique sinon sur les affects ? Les ouvriers, comme tout groupe social, ne s'associent pas sur la base d'intérêts, mais sur des désirs, des croyances et des affects communs. Sans une théorie des passions, c'est dans le "socialisme d'Etat" que risquent de se résoudre les ambiguïtés dialectiques du marxisme et les apories de l'individualisme "banal" des théories libérales. Un polythéisme des croyances et des désirs composés par une démultiplication et une différentiation du principe associatif, et non une seule grande organisation (Etat ou Parti), est la forme politique adéquate à traduire la liberté, l'indépendance et le désir d'association des Multitudes.

Une économie de la circulation des flux de désirs et de croyance.

La dynamique économique décrite par Tarde est une dynamique de la mobilité, de la variation, de la circulation. Faire de l'imitation et de l'invention le moteur de l'économie signifie penser une théorie des flux et non des stocks, comme disent les économistes. Le désir et la croyance sont des forces dans le sens qu'ils circulent comme des flux ou des "courants" entre les cerveaux. Ces derniers fonctionnent comme des relais dans un réseau des forces cérébrales ou psychiques, en faisant passer les "courants" (imitation), ou en les faisant bifurquer (invention). C'est toujours entre deux ou plusieurs flux qu'il y a imitation ou invention. Mais les flux de désir et de croyance débordent de toutes parts les cerveaux. Ce ne sont pas les cerveaux qui sont à l'origine des flux, mais, au contraire, ils y sont contenus. L'ontologie du "net" se trouve dans ces courants, dans ces réseaux des forces cérébrales, dans ces puissances de différentiation et d'imitation. De la même manière que c'est aux dynamiques des cerveaux assemblés qu'il faut s'adresser pour saisir l'ontologie des subjectivités cybers. Le processus de subjectivation se constitue à l'intérieur de ce réseau cérébral et il est assimilé à un pli, à une rétention, à un enroulement des flux sur eux-mêmes. Tarde décrit le processus de constitution de la subjectivité par la très belle métaphore de la vague et de la mer. La vague, cerveau individuel, est le résultat d'une "individualisation" des mouvements de la mer, espace lisse de "cerveaux associés". Les vagues se produisent à la surface en enroulant des courants qui traversent la mer en profondeur dans toutes les directions. L'intériorité est le temps compris entre la constitution et la dissolution d'une onde. Cette dernière est une "ritournelle" toujours provisoire qui est, elle-même, circulatoire (Tarde l'appelle aussi "tourbillon"). Le pli ou vague retient les flux pour mieux les accélérer, pour mieux les répandre. Tout pli, toute onde, est le foyer d'une nouvelle expansion, d'une nouvelle circulation. Ce pli, hors de métaphore, est la mémoire qui produit, accumule et retient la différence (ou le temps). La subjectivation, comme la vague, est une question de rythme, de vitesses, de contraction et dilatation de la circulation, dans un milieu qui n'est pas statique, mais qui est lui-même un mouvement moléculaire, brownien. Il s'agit donc de penser une économie de la mobilité, de la circulation, de la variation et non de l'enfermement, alors que la théorie de la production des économistes classiques est une théorie de la clôture et de la capture des courants de désir et de croyance. Dans la théorie de Tarde il y a un primat de la circulation sur la production. Mais la circulation des marchandises, des procédés de fabrication, des besoins économiques et de "représentations" est subordonnée et dépend de la circulation moléculaire, pré-individuelle de flux de désirs et de croyances. Toute nouvelle "productivité" est une reconquête de la liberté de mobilité, de circulation, d'agencement et de diffusion des courants de désir et de croyance (le libéralisme n'est qu'un pâle ersatz de la liberté de la coopération intre-cerébrale). De l'intérieur du marxisme et de l'économie politique, il est impossible reconquérir cette circulation, ces vitesses, ses rythmes et de définir un concept d'activité "pour soi" des cerveaux qui coopèrent ensemble ; il est impossible de construire une image de l'activité de la coopération en tant que telle.

La modernité de Tarde.

À la fin du XIXème siècle, Tarde brosse un tableau du développement économique qui ne prévoit pas seulement la métamorphose de l'usine d'épingles en industrie taylorisée, mais aussi et surtout le déploiement de la coopération inter-cérébrale, épanouissement de toutes les formes d'action de la mémoire (sensori-motrice, intellectuelle, affective) sur lequel repose la production du "surplus" dans les sociétés modernes. L'essor des industries de la communication, des industries culturelles, de la science, de la production des connaissances, de l'art, du besoin d'amusement, des "publics" etc., ne sont pas les produits de la crise du fordisme. Ce développement à une longue histoire, aussi vieille que le capitalisme, une histoire aperçue de la fin du XIXsiècle, mais à laquelle les lunettes smithiennes et marxistes, ont longtemps aveuglé. Avec Tarde, nous pouvons lire le capitalisme à l'aune de la coopération inter-cérébrale, et contourner les écueils mis en travers de notre regard par les concepts de Capital, de Travail et d'Etat, comme autant d'actualisation de l'Un. Tarde a su y reconnaître la multiplicité. "La différence, l'originalité, l'irréductibilité est au fond des choses (...) Pourquoi le multiple serait-il s'il n'était que la répétition non variée et non originale de l'un ?" [20]

NOTES

1. Psy-Ec., I, p. 97.

2. Emile Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1998, p. 177

3. Ibid., p. 180

4. Ibid., p. 218

5. Ibid.., p. 222

6. Ibid., p. 218

7. Lg-Sc, p. 223

8. Ibid., p. 220

9. Dans les "Grundrisse", lorsque la valeur dépend moins du temps de travail direct que du développement de la science, de la communication et de la socialisation des individus, les catégories et les automatismes de l'économie ( l'échange d'équivalent, le temps de travail, la division du travail, etc. ) se transforment en des formes pauvres et étriquées de régulation de la production et de distribution de la richesse. Dans le paradigme du "General intellect" l'invention et la connaissance ne sont plus incorporées dans le travail et dans le capital, mais elles assument une spécificité et une autonomie propres. Mais chez Marx c'est le développement du Capital qui produit, à son corps défendant, le développement des forces productives dominé par la "production des connaissances".

10. Emile Durkheim, De la division du travail social, PUF, 1998, p. 326

11. Le rapport entre psychologie et sociologie est au centre aussi bien de la théorie de Tarde que de la théorie de Durkheim. La "socio-psychologie" du dernier et la "psychologie sociale" du premier, en reconnaissant une "spiritualisation" (ou même, selon les mots de Durkheim, une "hyper-spiritualité") des relations sociales, résolvent ce rapport de manière radicalement différente.

12. Ibidem, p. XXXIV. 13. Ibidem, p. 253

14. Ibidem, p. 327-330.

15. Ulrich Beck, La società del rischio, Carocci, Roma, 2000

16. François Ewald,

17. Pour l'analyse du "travail immatériel", voir pour la France la revue "Futur Antérieur", mon livre "Lavoro immateriale et produzione di soggettività, Ombre Corte, Verona, 1997, et pour l'analyse du capitalisme cognitif le numéro 2 de la révue Multitudes.

18. Jeremy Rifkin,

19. Ls-Sc, pp. 125-126. Bruno Latour souligne comme le point de vue de Tarde est très proche de la conception contemporaine de la production scientifique. "La science production collective relativement récente dont la tracabilité, pour parler comme les industriels, est si parfaite que l'on peut suivre en détail comme chaque évidence, fut, un jour ou l'autre, le produit d'un laboratoire particulier." Recherche, n° 320, 1999.

20. Lg-sc., p. 230

sabato 9 febbraio 2013

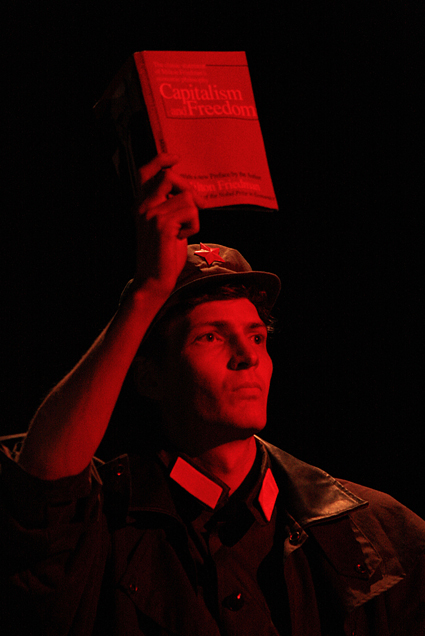

Pil and Galia Kollectiv: Capitalism as Cult @ London: Pump House Gallery, 2008

Capitalism as Cult

by Pil and Galia Kollectiv

Read more @ kollectiv websiteIn one of his unfinished fragments, Walter Benjamin comes up with a simple and brilliant response to Weber’s The Protestant Ethic and the Spirit Of Capitalism. For Weber, the “Spirit of Capitalism” draws from Protestantism a teleological postponement of materiality through the ethics of work. Rejecting Weber’s division between the ‘spirit’ and structure of Capitalism, Benjamin determines that it is instead “an essentially religious phenomenon”: “Capitalism has developed as a parasite of Christianity in the West…”, but now it reaches “the point where Christianity’s history is essentially that of its parasite”.[1] More interestingly, though, Benjamin concludes that rather than a dogmatic religion, “Capitalism is a purely cultic religion, perhaps the most extreme that ever existed”. Capitalism refuses the religious structure of the eternal deferral of salvation and the permanent futurity of the fulfilment of the Weberian ‘calling’ and exchanges it with an immediate and actual potential for salvation in the here and now. Under Capitalism “there are no weekdays”, writes Benjamin, “there is no day that is not a feast day, in the terrible sense that all its sacred pomp is unfolded before us”. This rejection of dogma, of the supposition of a higher and external truth that ethically guides the individual in a pursuit of unattainable perfection, historically served as the axiom for most eschatological heresies and cults. But these groups always existed as subcultures whose interpretation remained subversive in relation to the official dogma. In the cult of Capitalism, though, this idea is no longer oppositional and is extended to society as a whole: if salvation is present and contingent then so is the apocalyptic moment already contained in the present. Like in a host of Sci-fi and horror films of the last decade, Constantine, The Matrix, Vanilla Sky, The Others, to name just a few, the apocalypse had already occurred, the world is already dead and gripped by entropy and the only thing that holds together the semblance of life is an epistemological refusal to adhere to this truth.

If in Capitalism transcendence is replaced with immanence, Benjamin continues, salvation is replaced by guilt. If the potential to achieve absolution exists in the actuality, if one can be saved in the here and now, then any failure to do so, any disappointment or unhappiness in the present immediately manifests itself as guilt: “Capitalism is probably the first instance of a cult that creates guilt, not atonement”.[2] In this formulation, the substitution of salvation for guilt correlates to the fulfilment of desire and the production of guilt in Freudian psychoanalysis, as well as to the consumerist cycle that ties self-actualisation to debt. As a consequence, “Capitalism… is a religion which offers not the reform of existence but its complete destruction”: the fulfilment of its prophecies can only come true in a complete eradication of its most basic assertions.[3] This is why the counter-cultural absolute rejection of reformist and participatory politics and its flipside, the ethos of uncompromising political purity against a more benign realpolitik are essentially the greatest expressions of belief in the system laid out by Capitalism, a system in which one is forever complicit in one’s own passive collaboration. “God”, writes Benjamin “may be addressed only when [man’s] guilt is at its zenith”.[4]

But the implications of Benjamin’s hypothesis, that Capitalism isn’t merely a counterpart to protestant values but actually forms its own religion, go beyond an individual subject constituted by this creed. According to Emile Durkheim, a religious practice (whether organised or cultish) is defined by its social nature and its function in defining and organising societies: “A religion is a unified system of beliefs and practices relative to sacred things […] beliefs and practices which unite into one single moral community called a Church, all those who adhere to them.”[5] Religious rituals, far from being secondary expressions of faith, are where society creates and recreates its own ideal every time it repeats them communally:

Thus is explained the preponderating role of the cult in all religions […] This is because society cannot make its influence felt unless it is in action, and it is not in action unless the individuals who compose it are assembled together and act in common […] A society can neither create itself nor recreate itself without at the same time creating an ideal. This creation is not a sort of work of supererogation for it, by which it would complete itself, being already formed; it is the act by which it periodically made and remade.[6]In this definition, Durkheim makes a clear distinction between religious practices, which are for him always collective, and magic, in which “the magician has no need of uniting himself to his fellows to practise his art”. Furthermore, even if such a community of magicians exists, it extends only to those practising magic and not necessarily to anyone believing in it: “A church… is a community formed by all believers in a single faith, laymen as well as priests. But magic lacks any such community”.[7]

|

| Up the Organization - Collage - 2008 Images courtesy of Rutherford Appleton Laboratory and the Science and Technology Facilities Council (STFC) |

In light of this, the implication of Benjamin’s assertion that Capitalism is the dominant religion of our time is that the guilt at its centre (which is also debt, as neatly encapsulated in the German Schuld) is also the thing that bonds the community together. Not only are we a community because we are all indebted to each other, in an ironic fulfilment of the solidarity whose absence Marcel Mauss bemoaned in early Capitalism, but even those who choose not to practise Capitalism, the laymen in Durkheim’s account, still belong to the church.[8] Benjamin writes: “religion… regarded individual who were irreligious or had other beliefs as members of its community, in the same way that the modern bourgeoisie now regards those of its members who are not gainfully employed”.[9] As we can see, Benjamin does not leave any space outside the community encircled by Capitalism and his description acknowledges the incredible flexibility and elasticity of the practise of Capitalism, redefining itself again and again to include all under the auspices of guilt and debt. This is why art practices which seek to reject the ethos of work and to withdraw completely from the cycle of consumption and production (from the art strikes of Gustav Metzger and Stuart Home to Michael Landy’s Breakdown) are tolerated or even encouraged by the art market, declining to participate does not deny you of membership.

Miller: Well, I don't see it like that. I mean, I feel like that -- as long as there's life, there's hope. That's my faith.The ultimate act of ‘dropping out’, of exodus from the Capitalist church is the suicide cult. It is also, paradoxically, the ultimate expression of the logic of Capitalism, and in it the accumulation of the guilt produced by Capitalism is finally given a generative act of resistance, of selfhood. This is the cultic potlatch, the destruction of the thing one holds dearest, of the very life of the community, as a ritualistic gift to the world. In Benjamin’s words: “it is the expansion of despair, until despair becomes a religious state of the world in the hope that this will lead to salvation”.[11] The mass suicide of the Jim Jones’ ‘Communists’ as he called them should have been the last and final move in the dialectical relationship between religion and Capitalism. The birth of the new Capitalist subject is announced by Jones in the last sentence before sipping the cyanide-laced grape flavoured ‘Flavor Aid’: “We didn't commit suicide, we committed an act of revolutionary suicide protesting the conditions of an inhumane world".[12] This is a very short distance from the Black Panthers’ transformation of the ‘slow suicide of the ghetto’ into a triumphant death (the elevation of economic despair into action) and a firm step in the direction of suicide bombers, edging on the territory of ‘bare life’ that Giorgio Agamben borrows from Benjamin, the sacrifice of life as a gesture caught in the cogs of the dialectics of political action.[13]

Jones: Well -- someday everybody dies. Some place that hope runs out, because everybody dies. I haven't seen anybody yet didn't die. And I'd like to choose my own kind of death for a change. I'm tired of being tormented to hell, that's what I'm tired of. (Pause) Tired of it. Crowd: Applause

Jonestown Audiotape Primary Project, The Jonestown Institute.[10]

Durkheim defines sacrifice as the linking together of two religious elements – the communion with the gods and the offering or oblation, “a gift and an act of renouncement”.[14] Why else would the gods require food from the believers? He explains this interdependence as a consequence of the idea that without the faith of the community, the gods would literally die. In other words, the sacrificial rite is both a union of a society with its gods in a joint act of biological constitution (you are what you eat – if men and gods share food they become the same, and by extension, so does the entire community) and an offering to the gods who, according to Durkheim, depend on men as much as men depend on them. Hence, the sacrifice of the self in the suicide cult is twofold: it is a symbolic act of unification which implicates all under Capitalism. If in Capitalist society consumer relations dominate, this is an act of supreme consumption, in which modern man cannibalises and deifies himself at once. We all drink from the fountain of Flavour Aid.

Yet, if we continue Benjamin’s dialectical model in which Capitalism grew on religion as a parasite to the point where it has supplanted the host, the new religious movements that keep emerging from within Capitalism as mutations in the body politic could well surpass it as a historical moment. This is certainly the explicit aspiration of Scientology, which is fast growing into a bizarre synthesis of religion and Capitalist enterprise that could replace both. Unlike the hippie cults of the 1960s and ‘70s was established by L. Ron Hubbard in concomitance with contemporary power, rather than as a radical break with it: “We seek no revolution. We seek only evolution to higher states of being for the individual and for society”.[15] From the outset, scientology organised itself as a cross between a self-help seminary, designed to help middle managers achieve maximum success in their careers and a dualistic eastern philosophy. Set up as a religion (initially off shore) for tax evasion purposes, it was also registered as a business, to protect trade secrets, and continues to mix dry yet enthusiastic Californian corporate sloganeering with a stern authoritative moral tone. “We welcome you to Scientology. We only expect of you your help in achieving our aims and helping others. We expect you to be helped”.[16]

For Weber, the Protestant idea that one was either saved or damned at birth led to a need to verify this status. In the absence of a higher authority like the Catholic priest, worldly accumulation became the measure of salvation: one knew one had been chosen because one had been successful and prosperous, and therefore work became a means of glorifying God.[17] In accordance with Benjamin’s ideas of a Capitalist cult and as a logical conclusion of the Protestant ethic as identified by Weber, Scientology does not externalise salvation as unattainable by the practicing individual but locates it in the process of auditing, the cleansing ritual itself becoming equated with spiritual fulfilment:

Salvation in the Scientology religion is much different and much more immediate. In the tradition of certain Eastern religions, Scientology teaches that salvation is attained through increasing one’s spiritual awareness. The complete salvation of the thetan, called ‘Total Freedom’ in Scientology, is attainable through the practice of Scientology religious services.[18]

|

Employment Contracts and Why - Collage - 2008

|

This ‘total freedom’ is achieved by “a precise and practical route […] through personal revelation”, gives birth to a renewed ‘native personality’, or ‘clear’, who through auditing manages to erase the residual traumas stored in the ‘reactive mind’. It is immanent, and can be located in practice, dispensing with the Christian emphasis on faith. Salvation comes from the organisation of life itself.

This process, while staged in the group setting of the ‘org’ or organisation, is highly solipsistic. A central principle of the religion is the division of the urge to survive into eight dynamics, beginning with the self and leading in concentric circles to the sex or family; group, nation or race; mankind or species; life forms, or animals and plants, universe (MEST or matter, energy, space, time); theta or spirits; and supreme being or infinity.[19] This emphasis on self-improvement, central to most new religious movements, is at the core of the ascension to various stages of enlightenment, towards "the study and handling of the spirit in relationship to itself, others and all of life”.[20] Scientology aims to teach its adherence ‘self-determinism’, opposed in its tenets to ‘other-determinism’, literally seeking to abolish politics as the interplay of power between people. Recruits have to learn not just a higher awareness and control of their own emotional responses and decision-making processes but also to project these onto others. According to the Fishman Affidavit, which made confidential documents from training sessions widely available, exercises include the following at level Operating Thetan VII:

OT7-30 Locate a person from whom you are separate.Thus, the social body is understood only as an extension of the self, to be manipulated and controlled in order to ensure maximum self-expression (creativity being the province of the thetan). Interestingly, this essentially liberal notion mirrors the avant-garde premise that private artistic expression ultimately leads or equates to a universal fulfilment of freedom for all.

Locate a person who is separate from you.

OT7-31 Point out a difference between that person's body and yours.

[…]

OT7-35 Think a thought in (on) that person

or

Do you see that person?

Think a thought in (on) him/ her?

Did the thought appear where it is?

OT7-36 From that person make a choice between (indicated positions or objects).

OT7-37 Putting the decision on (in) that person, make a decision about him/her.[21]

Chapter three of the Creed of the Church of Scientology teaches us that “increased spiritual awareness brings about greater responsibility and participation as regards one’s family, one’s group and all the other dynamics, including the Supreme Being”.[22] We see here that instead of the rejection of bourgeois morality and the fundamental structures of modern society that typified the cults of the 1960s, Scientology adopts these values and extends Capitalism’s historical moment into the eternity described by Guy Debord as pseudo-cyclical time.[23] At the same time, social responsibility is expressed in self-determinism, the aim being total control over ones circumstances rather than negotiation of these with others. If before the demand was to externalise guilt as revolt, thereby accepting its domination, Scientology unites the suffering subject with the causes of his torment: in the corporate neo-speak of Scientology, auditing is when one finally ‘banks’ on the “the accumulation of his pains and misfortunes, confusions and his own moral transgressions”. [24]

If Salvation and spiritual awareness does not mean ‘dropping out’ anymore but a renewed faith in the foundations of the Capitalist religion, Scientology is possibly the first religion to acknowledge the fact that social responsibility and a shared communal project of well being under Capitalism are simply systems of distributing guilt (the tenets of the religion being to an extent secret, one has to incur debt in order to access them, becoming one with Capitalism in the most concrete fashion – spiritual salvation as a return on investment). In Scientology, this rationalisation and compartmentalisation of guilt, the imprint of violence on the psyche that latches on to the originally pure but corrupted ‘thetan’ through several life cycles, is linked to a project of survival. Infinite survival is defined as “the primary goal of all life forms” and forms “the dynamic principle of existence”.[25] The Church thus takes on the role of the state as a bureaucratic organisation whose sole purpose is to ensure the existence of bare life, the body’s basic right to survive.

To return to the question posited by our mapping of Durkheim’s understanding of religion onto Benjamin’s conflation of religion and Capitalism: what becomes of a society forged in the rituals of free enterprise? An uncorroborated wikipedia entry suggests that at OTVII it is revealed that the “physical body is not just covered with Body Thetans, but is literally composed of them".[26] Regardless of whether or not this is true, this final dispersal of the body, like a minion of Satan in John Carpenter’s Prince of Darkness whose insect body is revealed to have no core, is a perfect metaphor for what becomes of the body politic when the ideal of society is constituted by the religion of Capitalism. Despite being increasingly networked, we remain atomised within a boundless social body: all that is solid melts into air.

[1] Benjamin, Walter “Capitalism as Religion” in: Walter Benjamin: Selected Writings Vol. 1 1913 – 1926 (Jennings, Michael W. ed), Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2004 p. 288.

[2] Benjamin, W. “Capitalism as Religion”, p. 288.

[3] Benjamin, W. “Capitalism as Religion”, p. 289.

[4] Benjamin, W. “Capitalism as Religion”, p. 289.

[5] Durkheim, Emile, The Elementary Forms of the Religious Life, George Allem & Unwin, London, 1976, p. 47.

[6] Durkheim, Emile, The Elementary Forms of the Religious Life, pp. 218 - 222.

[7] Durkheim, Emile, The Elementary Forms of the Religious Life, p. 45.

[8] Although Mauss’ The Gift is an anthropological study of gift based economies, its explicit purpose was to understand the relationship of the obligations they set up to the those of the modern money based model. Mauss ends with a complaint that the use of money in modern western society evacuated the social bonds formed by the elaborate rituals of exchange he found in Papua New Guinea and among the Inuits. Mauss, Marcel, The Gift: The Form and Reason for Exchange in Archaic Societies, Routledge: London, 1990. Bataille and later the Situationists took up his description of the potlatch, an escalating gift exchange that ends in self-annihilation, as a template for overloading the system of infinite desire posited by Capitalism. Marcus, Greil, Lipstick Traces: A Secret History of the Twentieth Century, Cambridge, MA: Harvard University Press, 1990.

[9] Benjamin, W. “Capitalism as Religion”, p. 290.

[10] Jonestown Audiotape Primary Project: Transcripts, Transcript prepared by Fielding M. McGehee, III, The Jonestown Institute, Tape Number Q 042, at:http://jonestown.sdsu.edu/AboutJonestown/Tapes/Tapes/DeathTape/Q042.html [accessed 12.3.08].

[11] Benjamin, W. “Capitalism as Religion”, p. 289.

[12] Jonestown Audiotape Primary Project: Transcripts

[13] Benjamin developed the idea of bare life, which Agamben draws on heavily in Homo Sacer, in the same year he researched Capitalism as a religion. In “Critique of Violence”, he rejects the notion of the sacredness of life as mere, or bare life, and claims that it serves as justification for the mythical violence which constitutes the power of the state. In order to bestow rights on its citizens, the state has to exclude a prior form of naked life that has no rights. Benjamin, W., “Critique of Violence”, in: Walter Benjamin: Selected Writings Vol. 1 1913 – 1926 (Jennings, Michael W. ed), Harvard University Press, Cambridge, Mass., 2004 p. 236-52.

[14] Durkheim, Emile, The Elementary Forms of the Religious Life, p. 342.

[15] Hubbard, L. Ron, The Aims of Scientology, 1954, at: http://www.bonafidescientology.org/Append/01/page00.htm

[16] Hubbard, L. Ron, The Aims of Scientology, 1954

[17] Weber, Max, The Protestant Ethic and the Spirit of Capitalism, Routledge: London, 2001.

[18] “The Creed of the Church of Scientology”, chapter 2, p. 9 http://www.bonafidescientology.org/Chapter/02/page09.htm [accessed 12.3.08].

[19] “The Creed of the Church of Scientology”, chapter 2, pp. 10-18 http://www.bonafidescientology.org/Chapter/02/page10.htm [accessed 12.3.08].

[20] “Introduction to Scientology” at:http://www.scientology.org/religion/presentation/pg006.html [accessed 12.3.08].

[21] The Fishman Affidavit is the case file for Church of Scientology International v. Fishman and Geertz, in which the Church sues ex-Scientologist Steven Fishman after he revealed some of its secrets, available at: http://www.xs4all.nl/~kspaink/fishman/ot7.html [accessed 12.3.08].

[22] “The Creed of the Church of Scientology”, chapter 3, p. 1 http://www.bonafidescientology.org/Chapter/03/page01.htm [accessed 12.3.08].

[23] For Debord, the linear notion of ‘irreversible’ time that came to replace agrarian cyclical time no longer applies to the society of the spectacle. Time as a commodity is disguised as a pseudo-cyclical time made of homogenous and exchangeable units. False cycles of product innovations, vacations and other consumable time blocks serve to differentiate time units that are in reality the same, the only purpose of these distinctions being the creation of new products and services. Debord, Guy, The Society of the Spectacle [Donald Nicholson Smith – tr.], New York: Zone Books, 1997.

[24] “The Creed of the Church of Scientology”, chapter 3, p. 0 http://www.bonafidescientology.org/Chapter/03/page00.htm [accessed 12.3.08].

[25] “The Creed of the Church of Scientology”, chapter 2, p. 10 http://www.bonafidescientology.org/Chapter/02/page10.htm

[26] http://en.wikipedia.org/wiki/Thetan [accessed 12.3.08].