We live in an information society in which data has become a commodity; we offer Data Mining from a Post-Marxist Perspective (We're sorry about the visual noise but we're in our Metal Box In Dub era).

Visualizzazione post con etichetta William Gibson. Mostra tutti i post

Visualizzazione post con etichetta William Gibson. Mostra tutti i post

domenica 4 dicembre 2016

giovedì 31 luglio 2014

Ed Cumming : William Gibson: the man who saw tomorrow @The Guardian, 28 July 2014

Prescience can be tedious for science-fiction writers. Being proven right about a piece of technology or a trend distracts from the main aim of the work: to show us how we live now. William Gibson knows this as well as anyone. Since the late 70s, the American-born novelist has been pulling at the loose threads of our culture to imagine what will come out. He has been right about a great deal, but mainly about the shape of the internet and how it filters down to the lowest strata of society.

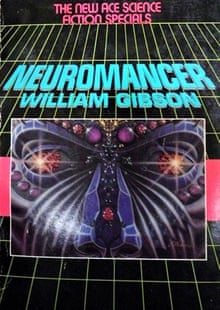

In Neuromancer, published 30 years ago this month, Gibson popularised the idea of cyberspace: a "consensual hallucination" created by millions of connected computers. This network can be "jacked" into, while in the real world characters flit from Tokyo to the Sprawl, an urban agglomeration running down the east coast of the US. Gritty urban clinics carry out horrendous sounding plastic surgery. A junkie-hacker, Case, is coaxed into hacking the system of a major corporation. What once seemed impossibly futuristic is now eerily familiar.

"Neuromancer," says novelist and blogger Cory Doctorow, "remains a vividly imagined allegory for the world of the 1980s, when the first seeds of massive, globalised wealth-disparity were planted, and when the inchoate rumblings of technological rebellion were first felt. A generation later, we're living in a future that is both nothing like the Gibson future and instantly recognisable as its less stylish, less romantic cousin. Instead of zaibatsus [large conglomerates] run by faceless salarymen, we have doctrinaire thrusting young neocons and neoliberals who want to treat everything from schools to hospitals as businesses."

On its release, Neuromancer won the "big three" for science fiction: the Nebula, Philip K Dick and Hugo awards. It sold more than 6m copies and launched an entire aesthetic: cyberpunk. In predicting this future, Gibson can be said to have helped shape our conception of the internet. Other novelists are held in higher esteem by literary critics, but few can claim to have had such a wide-ranging influence. The Wachowskis made The Matrix by mashing Gibson's vision together with that of French philosopher Jean Baudrillard. Stieg Larsson's Lisbeth Salander is a facsimile of Molly Millions, the femme fatale in Neuromancer. Every social network, online game or hacking scandal takes us a step closer to the universe Gibson imagined in 1984.

The vision was not perfect, though. As Gibson himself has joked, Neuromancer has a "complete absence of cellphones, which I'm sure young readers must assume is a key plot point". Other features of the novel are still lumbering towards us from the horizon. Despite Facebook's $2.3bn purchase of the Oculus Rift virtual-reality headset system, we remain some way from Neuromancer's favourite entertainment: "simstim", where users share a star's whole sensory experience. Yet our world has enough of a Gibsonian hue for the writer to have acquired the mantle of a prophet. "The Ed Snowden moment is very Gibsonian," adds Doctorow. "Snowden could be Case's back-office support, an ex-spook trapped behind Putin's iron curtain, offering intermittent but vital support to people trapped in the system's relentless gear grinding." (...)

lunedì 10 marzo 2014

domenica 3 febbraio 2013

Nando Vitale: Il cyborg disincantato dell'immaginario @ Il Manifesto, 31 gennaio 2013

Nando Vitale: Il cyborg disincantato dell'immaginario

@ Il Manifesto, 31 gennaio 2013

Studioso e traduttore di James Ballard e Philip Dick aveva visto nel cyberpunk una felice attitudine sovversiva

Antonio Caronia è stato uno degli ultimi intellettuali «rinascimentali» nel lungo passaggio da un'era attardatamente moderna all'era digitale. Irregolare, curioso, bulimico, acuto, riusciva a trasformare la sua propensione all'universale in uno specialismo che lo trasformava, di volta in volta, in un punto di riferimento ineludibile per comprendere il tema, l'ossessione, l'autore, il movimento a cui dedicava la sua riflessione, sempre un passo avanti rispetto al sapere accademico e sempre un po' laterale rispetto agli studiosi «ufficiali». Da lui ottenevi sempre una versione inedita, una chiave di lettura originale, con la quale, anche in disaccordo, eri obbligato a confrontarti. Nato a Genova nel 1944, era laureato in matematica con una tesi su Noam Chomsky. Fu un militante trotskista per buona parte degli anni Settanta. Nel 1978 fonda a Milano il collettivo di «Un'ambigua utopia», che diede vita a una rivista e a numerose iniziative che avevano per oggetto una visione della fantascienza tutta politica, uno strumento utile a decifrare le mutazione contemporanee e a volte ad anticiparle. Con questa premessa iniziò una attività di ricerca e di scrittura che, a partire dal tema del cyborg, lo ha condotto per circa un trentennio ad occuparsi progressivamente di alcuni degli autori e dei movimenti che con maggiore efficacia interpretavano la mutazione tecnologica in atto. Dopo una Guida alla fantascienza pubblicata per Feltrinelli, fu il volume dedicato al Cyborg, recentemente ristampato dalla Shake a impegnare la sua riflessione. Il metodo di Caronia non disgiungeva gli aspetti scientifici dalle ricadute politiche e dalla trasformazione dell'immaginario collettivo. Così l'organismo cibernetico, pur nutrendo le produzioni di cinema, narrativa e fumetti, transitava nei territori più concreti delle forme di produzione di un capitalismo avanzato, dove la produzione materiale e immateriale tendevano sempre più a rendersi non facilmente distinguibili. Il costante rapporto fra reale e immaginario diventa un elemento costante della sua riflessione, fornendo spunti a studiosi più giovani e informando i settori più avanzati del mondo accademico. Nei suoi scritti viene evidenziata dunque la trasformazione della produzione di fiction, nei vari segmenti di un sistema dell'informazione diventato macchina planetaria, in elemento direttamente produttivo di quelle «forme di vita» su cui si è esercitata anche la riflessione più esplicitamente politica di alcuni segmenti neo-marxisti.

Il tema del cyborg diviene elemento centrale nell'implosione di una visione monolitica e moderna del corpo. Trasformata in macchina produttiva, sottraendole tempi e relazioni soggettive con i luoghi, il cyborg si ritrova nella disseminazione dei corpi multipli, nelle reti telematiche, nelle derive dell'identità individuale, nelle nuove aggregazioni collettive mediate dai nuovi media. Diventa un transito tra necessità e desiderio, fino a diventare, come propone Donna Haraway, un terreno di conflitto sociale, una delle nuove figure in cui si incarna la prospettiva della biopolitica.

Fu con l'esplosione della cultura cyberpunk, di cui Antonio Caronia fu uno dei principali studiosi in Italia, che la dimensione politica dell'informazione e delle reti telematiche assunse connotazioni politiche sempre più evidenti. In questa fase gli autori dominanti nella riflessione di Caronia divennero scrittori come James G. Ballard, di cui fu straordinario traduttore e Philip K. Dick, autore a cui si è dedicato fino alla fine e nel quale intravedeva possibili nuovi chiavi di lettura in relazione a filosofi come Michel Foucault, Gilles Deleuze, non trascurando possibili relazioni con la riflessione di Ludwig Wittgenstein.

Analisi meticolose furono dedicate ad autori cyberpunk come William Gibson e al suo libro più noto Neuromante, riconoscendo che con esso nasceva il movimento più innovativo e rivoluzionario che la fantascienza avesse conosciuto negli ultimi decenni. Tuttavia con il movimento cyberpunk ebbe talvolta un rapporto controverso, non condividendo totalmente l'euforia con il quale venne accolto. Per Caronia ciò che restava centrale, al di là dell'aspetto di costume o di moda, era comunque la figura del cyborg, l'organismo cibernetico risultante dall'ibridazione fra uomo e macchina, fra carne e circuiti.

Da qui nasce l'importanza di comprenderne la genealogia, gli antecedenti. In primo luogo l'amato Ballard: basti pensare all'accoppiamento invasivo e violento di uomo e macchina in Crash, alla violenza con la quale l'immaginario si struttura attorno all'accoppiata di tecnologia e morte in The Atrocity Exhibition. Ma sullo sfondo stanno tre altre grandi figure di maestri, Philip K. Dick, William S. Burroughs e Thomas Pynchon, i simboli di quella integrazione di alta tecnologia e vita quotidiana che non poteva restare semplicemente una questione alla moda ma investiva potentemente ricerca politica e resistenza ai nuovi incombenti domini.

Read more @ Il Manifesto website

Blogpic: Giorgia Righini